2018年に第100回大会を迎えた全国高校野球選手権大会(通称:夏の甲子園)。次の節目となる150回や200回へ向け、今後も着実に歴史を積み重ねていく大会になることを願いますが、人口減少や少子高齢化、野球離れなど高校野球を取り巻く環境は年々厳しさを増しています。

一高校野球ファンとしては、毎年春夏に開催される2回の全国大会が一年の楽しみでもありますが、上述の社会情勢をふまえると今後の大会運営への影響も考えられます。

今回の記事では、大会運営の根幹にあるともいえる「参加校数」に焦点を当て、直近15年間の推移を地域ごとにまとめました。実状や課題はそれぞれの地域で異なりますが、共通しているのは参加校数の減少。必ずしも数が多ければ良いというわけではありませんが、戦力の集中や分散、全体的な地域レベルの低下、大会規模の縮小などに発展することは避けられません。今後の高校野球を考えるうえで直視しなければいけない数字でしょう。

第2回は、スター選手続出!近年躍進著しい東北地区を特集します。

苦節100年 進化をとげた東北勢

高校野球界ではこれまで「白河の関を超える」という言葉がよく使われてきました。

これは、全国でなかなか上位に進出できない東北勢が深紅の大優勝旗を掴むという悲願を比喩した言葉で、地理的に東北の玄関口でもある福島県白河市の名前が使われています。

東北勢は20世紀の間で4度決勝に進出しましたが、いずれも敗退。優勝の壁は高く、冒頭の言葉が定着する流れとなりました。

そんな中で、2003年には当時2年生のダルビッシュ有投手率いる東北高校が決勝に進出。名将・木内監督率いる常総学院の前に屈し、準優勝に終わりましたが、この頃から東北勢が決勝に顔を覗かせる機会が増えます。技術向上による地域間格差の縮小や有力選手が東北に集まるようになったことなどが要因にありますが、地理的に隣関係にある北海道の駒大苫小牧高校の夏連覇(2004年-2005年)による刺激を受け、「次は東北の番」という地域的な盛り上がりが高まったことによる影響もあるでしょう。

2011年からは新興私学の光星学院が2年連続、春のセンバツ大会も含めると3期連続準優勝とインパクトある成績を残します。そして、それから10年後の第105回大会、昭和から東北地区を牽引する存在でもあった仙台育英高校が悲願の初優勝を達成。優勝インタビューで須江航監督が語った「青春ってすごく蜜」という当時の社会状況を表した言葉は話題を呼び、「東北のみなさん、おめでとうございます」と苦難の時代を共にした東北他県への労いを見せる姿に多くの人が感動しました。

かつては「野球不毛の地」や「ラッキーくじ」などと呼ばれた東北勢。

しかし今ではもう、かつてのようなひ弱さは全く感じさせません。

近年では東北6県全てが甲子園で存在感を見せており、特に強打や高い投手力を武器にした力感あふれるチームが増えてきている印象を受けます。

躍進の一方にある厳しい地域課題

このような躍進の一方で、地域が抱える課題は厳しいものがあります。

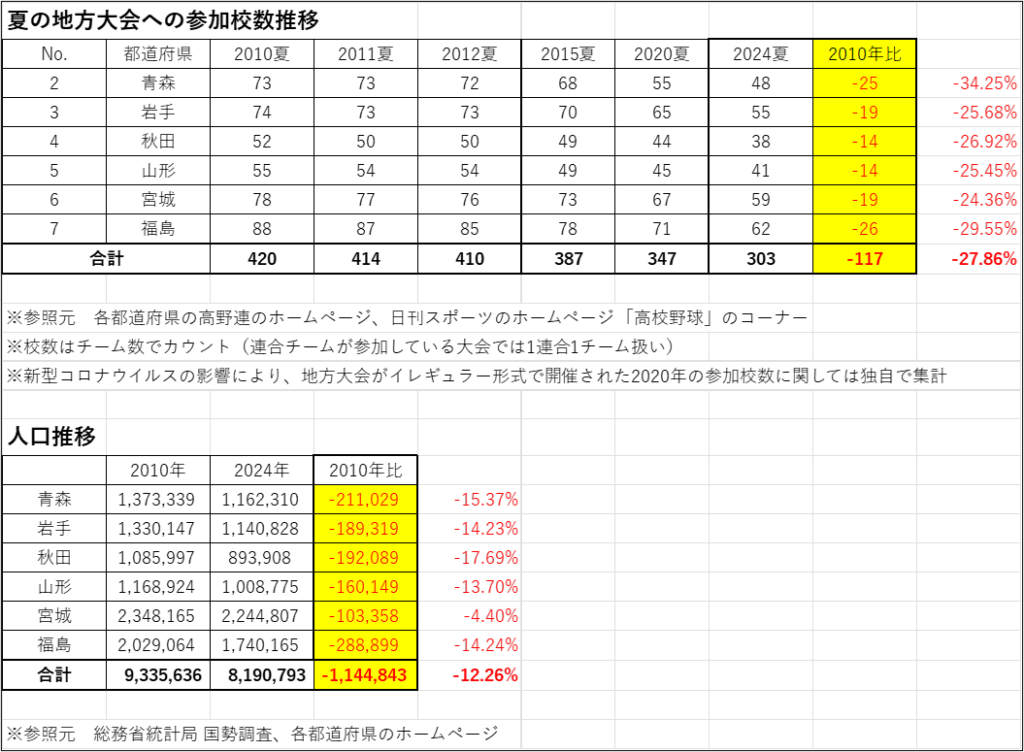

それが人口減少。全国的な課題ではありますが、東北は特に減少率が高い地域です。こちらの資料を見るとそれがよくわかります。

東北地方最大都市の仙台市が所在する宮城県はまだしも、他5県の人口減少率はいずれも二桁。少子高齢化ばかりか、東京圏への若者の流出が続いており、その人数は直近10年間で実に20万人以上と報道されています。

また、人口減に比例して参加校数も大幅に減少。かつては90校近くが参加していた福島県は2011年の東日本大震災以降を境に減少の一途をたどっており、2024年は62校。これまでのペースをふまえると50校台になるのも時間の問題と言えます。

東北北部にある青森県、岩手県も減少率が高い地域です。いずれも2010年時点では全国でも上位の70校強の参加校を数えました。ただ、青森や岩手よりも倍の人口を誇る京都府が同じ水準の出場校数で推移している状況をふまえると、人口減少だけでなく高度成長期における学校の設置計画が影響している部分もあるかもしれません。

注釈にも載せているとおり参加校数=チーム数で表記しているため、実際に大会に参加している学校自はこれよりも多いものの、東北全体で15年の間に100チーム以上が大会から姿を消していることは事実。従来から野球留学が盛んな地域ではありますが、今後地元の選手だけで戦力を維持していくことはますます困難になるでしょう。有力私学への戦力集中やそれに伴うチーム間での格差が拡大することが予想されます。

スター続出による好循環に期待

厳しい地域事情を抱える中で、近年躍進をとげる東北勢。

ただ、そのような状況でも明るい材料があります。

それはスター選手が次々に生まれていること。冒頭でふれたダルビッシュ投手が甲子園に出場した頃から怪物と呼ばれるクラスの選手が数年に一度誕生するようになりました。一覧にしてみましたが、あらためて見るとそうそうたる顔ぶれです。

一覧

| 名前 | 出身高校 | 夏の甲子園出場 | 進路 |

| ダルビッシュ有 | 東北(宮城) | 2003年、2004年 | 日本ハム、メジャー (ドラフト1巡目) |

| 佐藤由規 | 仙台育英(宮城) | 2006年、2007年 | ヤクルト、楽天 (高校ドラフト1位) |

| 菊池雄星 | 花巻東(岩手) | 2007年、2009年 | 西武、メジャー (ドラフト1位) |

| 大谷翔平 | 花巻東(岩手) | 2011年 | 日本ハム、メジャー (ドラフト1位) |

| 平沢大河 | 仙台育英(宮城) | 2015年 | ロッテ (ドラフト1位) |

| 吉田輝星 | 金足農業(秋田) | 2018年 | 日本ハム (ドラフト1位) |

| 佐々木朗希 | 大船渡(岩手) | なし | ロッテ、メジャー |

| 風間球打 | 明桜(秋田) | 2021年 | ソフトバンク |

| 佐々木麟太郎 | 花巻東(岩手) | 2023年 | スタンフォード大学 |

「高身長」、「豪速球」、「高精度の変化球」。

これらのキーワードが当てはまる選手が多いですね。特に右投手が目立ちます。

かつてはこれを比喩して「〇〇のダルビッシュ」という言葉が流行った時期もありました。

そのような点からも、やはりダルビッシュ投手が東北地区の高校野球へ与えた影響は大きいと言えます。

そして今やメジャーの地で敵なし状態になりつつある大谷翔平選手をはじめ、現在第一線で輝きを放っている選手が多数います。2025年シーズンからは佐々木朗希投手もその仲間入り。名門のドジャースで大谷選手や山本由伸投手とともにどんな投球を見せてくれるでしょうか。

東北地区はスター選出の「輩出率」で言えば全国屈指。彼らに憧れ、彼らに続く選手が生まれる好循環が続けば、今後も全国で上位進出を維持できる地域になるはずです。

コメント