2018年に第100回大会を迎えた全国高校野球選手権大会(通称:夏の甲子園)。次の節目となる150回や200回へ向け、今後も着実に歴史を積み重ねていく大会になることを願いますが、人口減少や少子高齢化、野球離れなど高校野球を取り巻く環境は年々厳しさを増しています。

一高校野球ファンとしては、毎年春夏に開催される2回の全国大会が一年の楽しみでもありますが、上述の社会情勢をふまえると今後の大会運営への影響も考えられます。

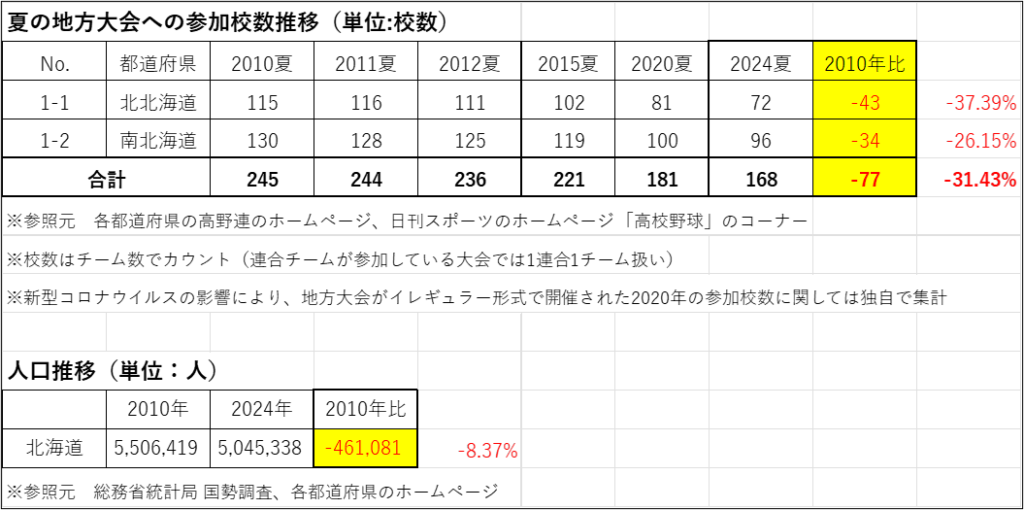

今回の記事では、大会運営の根幹にあるともいえる「参加校数」に焦点を当て、直近15年間の推移を地域ごとにまとめました。実状や課題はそれぞれの地域で異なりますが、共通しているのは参加校数の減少。必ずしも数が多ければ良いというわけではありませんが、戦力の集中や分散、全体的な地域レベルの低下、大会規模の縮小などに発展することは避けられません。今後の高校野球を考えるうえで直視しなければいけない数字でしょう。

記念すべき初回は、全道での地域ハンディ克服が望まれる北海道地区を特集します。

北海道の二代表制について

北北海道と南北海道の二代表制がすっかり定着している北海道。

ただ、第1回大会から2校が参加していたわけではありません。

北海道が二代表制になったのは1959年の第41回大会からで、当時、北北海道から帯広三条高校、南北海道から苫小牧東高校が代表として出場。いずれも僅差の接戦で初戦敗退となりましたが、この大会を契機に南北からの2校出場は現在まで続いています。

そもそも、なぜ2校なのかという点については、「参加校数」と「人口」、「面積」の地域性が考慮されているためです。北海道の場合は特に3点目の面積事情が大きく、東西は松前港から知床岬まで約500㎞、南北では宗谷岬から襟裳岬まで約400㎞の直線距離。

500kmは東京ー大阪間に相当する距離です。移動距離を考慮すると、この域内での一代表制が困難であることは誰もがうなずけると思います。

ただし、近年はそれを考慮しても本当に二代表制が続くかと思わせる状況になってきています。それが参加校数の大幅な減少です。

参加校数は全国ワーストの30%減!背景にあるものとは?

図にあるとおり、直近15年間で参加校数は実に約3割も減少しており、これは全国ワーストの減少率です。特に北北海道は4割にせまる勢いで減少に歯止めがかかりません。

かつては南北それぞれから100チーム以上が参加し、2004年と2005年は田中将大投手率いる駒大苫小牧高校(南北海道)が夏の甲子園連覇を達成。北の大地に優勝旗が初めて渡るなど盛り上がりを見せた時期もありましたが、参加校数は減少の一途をたどっている状況です。

背景には人口減少のみならず、低気温や豪雪などにより野球が満足にできる環境をつくり出すことが難しい側面もあるでしょう。昨今の物価高で、交通費や宿泊費を捻出できない家庭も増えているかもしれません。

2024年の南北合わせた参加校は168チーム。これは一代表で全国最多の参加校数を誇る愛知県の173チームを下回る数になりました。冒頭で述べた面積の課題もあるので一概には言えませんが、参加校の減少がさらに進むと北海道が一代表制に逆戻りすることも考えられます。ちなみに、競技こそ違いますが、高校サッカーの場合、北海道は一代表です。

2026年には大会形式が変更?道産子の未来は

参加校数減少の課題に対しては既に北海道でも議論がおこなわれており、2026年から新たな方式による大会が開催されることが決まっています。それが「支部制」の廃止です。

少子化による参加校減少が進み、地区間の試合数の偏りを是正するのが狙い

— KT (@KT_Fukuoka) November 16, 2024

高校野球の南北北海道大会、地区予選を廃止 少子化を受けて2026年から https://t.co/bpVgwlnujI @Sankei_newsより

北海道の高校野球、2026年夏から変わるんですね。 pic.twitter.com/yqDXtyBunb

— 暴黒 (@bakulobakulo) November 16, 2024

目的は支部間の試合数格差の是正です。

支部制とは、各支部で予選をおこない、勝ち上がった学校が北と南の道大会に出場できる予選形式。道大会で優勝すると晴れて甲子園出場となります。「予選が2回ある」というとイメージしやすいかもしれません。秋の地方大会ではこのような支部制の予選をおこなう地域はありますが、夏に採用しているのは北海道だけです。

格差が起きている原因は支部間で参加校数のバラつきがあるためで、例えば札幌支部は32校、苫小牧支部が8校参加の場合、決勝に到達するまでの試合数は前者が5試合、後者は3試合を要します。このような差をなくすために支部予選を廃止し、1回戦から道大会として開催することが今回の取り組みになります。(厳密に言えば1~2回戦は支部制と同じ実態での開催になる)

また、実験的な意味合いもあるのか、まずは夏限定での実施になるようで、秋春はこれまでどおり支部制による大会となります。

支部制の廃止により格差を埋めることは実現できますが、反対に移動の増加による時間や費用の負担は起きると考えられます。道高野連からの費用負担や近年高校野球とのつながりも生まれ始めているクラウドファンディングのような仕組みを有効活用していくことは必要かもしれません。

ただ、あくまでもこれは格差是正を目的とした取り組み。参加校数が減り続ければ先述の一代表制へ戻ることは現実味を帯びてくると思います。独特のハンディを持つ地域だけに全道一体となって野球レベルの向上と維持を考えていく必要があるでしょう。

コメント