センバツが閉幕してから一か月が経過し、少し余韻も冷めてきたでしょうか。

センバツは来年で98回、3年後には記念すべき100回大会を迎えます。

夏の甲子園から9年遅れで始まったセンバツですが、出場校をより絞り、実績以外の要素も評価する21世紀枠を創設するなど独自色を打ち出して発展を遂げてきました。

おそらく、100回大会は出場校数を増やしたり、新たな枠を生み出したりといった試みもおこなわれるのではないかと予想します。少し先ですが、盛り上がる大会になってほしいですね。

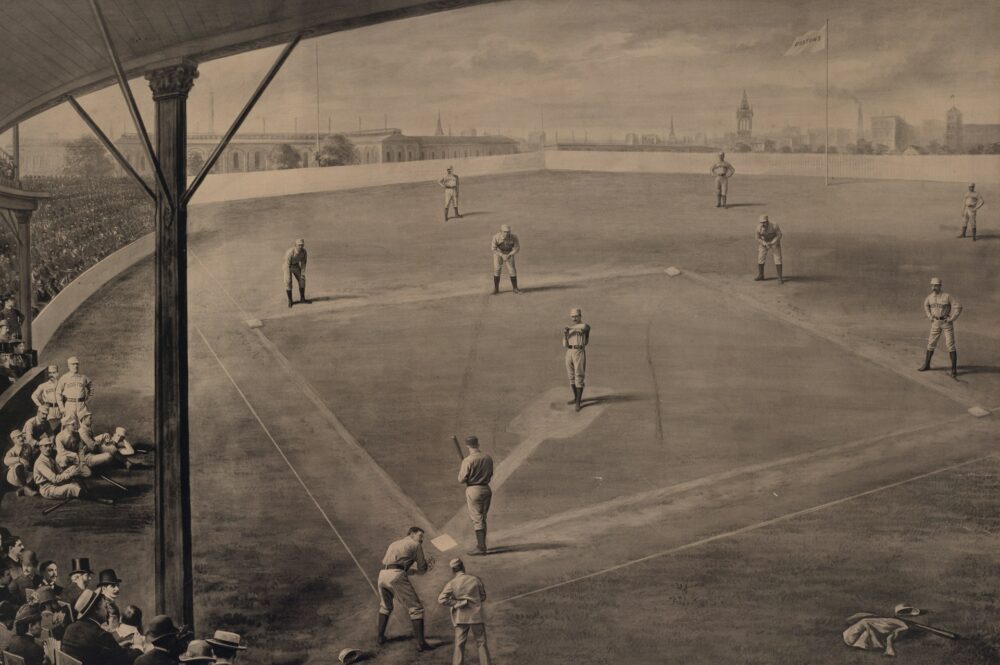

今回はそんな「記念」にちなみ、第1回のセンバツに出場した8校を紹介。

甲子園での実績や直近の結果などをふまえ、それぞれの学校の現在に迫ります。

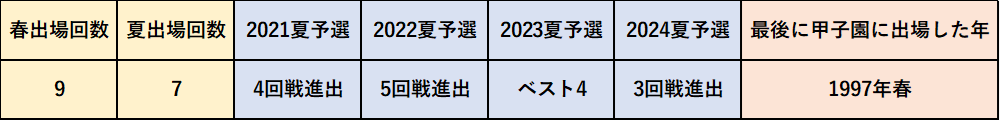

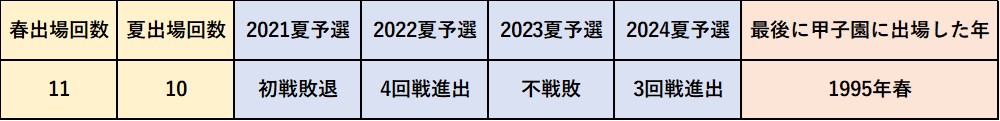

横浜商業(神奈川)

公立校ながら激戦区の神奈川で上位に食い込む力を持っている横浜商業。春夏ともに全国準優勝の経験があります。直近で出場した年は1997年春で、初戦で上宮(大阪)の猛打の前に散りましたが、前年秋の神奈川大会で優勝、関東大会で準優勝。センバツ後の夏の県予選では準決勝で横浜高校の松坂大輔投手(当時2年)を攻め、サヨナラ勝ちを収めるなど力のあるところを見せました。それ以降は強豪校の牙城をなかなか崩せずにいますが、現在も甲子園を狙える位置にはおり、伝統校の意地を見せていきたいところです。

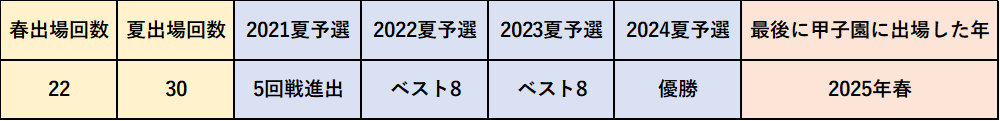

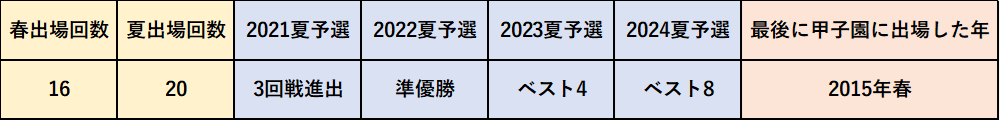

早稲田実業(東京)

名門中の名門ですね。王貞治氏や荒木大輔投手、平成期はハンカチ王子こと斎藤佑樹投手や清宮幸太郎選手など数々のスター選手を輩出してきた学校で、甲子園優勝の経験もあります。

春夏合わせた甲子園出場回数は今回の8校の中ではトップ。1997年~2005年、2018年~2023年と甲子園から離れている時期もありましたが、近年は再び盛り返しており、今後も甲子園にはコンスタントに出場してくるでしょう。2024年夏は甲子園を沸かせた大社(島根)と熱戦を繰り広げ、存在感を見せました。甲子園の初戦に滅法強いことも特徴で、チームを30年以上指導している同校OBの和泉実監督の手腕に今後も注目が集まります。

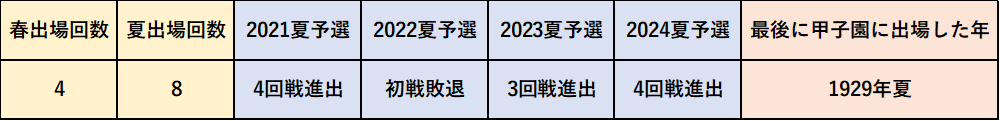

愛知一中(愛知) ※現・旭丘

第1回大会の開催地である山本球場があった愛知県から出場。ただ、最後に出場したのは1929年夏と90年以上甲子園から遠ざかっています。愛知県が全国で参加校が最も多い地域であることをふまえても、状況的には一番苦しい学校かもしれません。

それでも戦前の実績は輝かしいものがあり、1917年の第3回全国中等学校優勝野球大会(全国高校野球選手権の前身となる大会)では初戦で敗れるも、当時敷かれていた敗者復活戦を勝ち上がり、優勝戦では地元の関西学院中(兵庫)を延長14回1-0の僅差で下しています。

現校名に至るまでは実に12度の校名変更や再編があった学校であり、戦時中には名古屋空襲により校舎が焼失する苦難にも遭いました。歴史の重みを繋げ、県ベスト8~4入りできるチームをつくることができれば、21世紀枠での甲子園返り咲きの芽も出てくるでしょう。

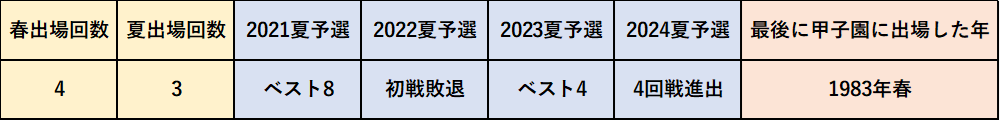

立命館中(京都) ※現・立命館

第1回大会では近畿地区から3校が選出されましたが、そのうちの1校が古都・京都から出場した立命館中です。春夏合わせ甲子園には7度出場していますが、1920年代に3度、1950年代に3度とそのほとんどは昭和以前で、平成以降は甲子園に届きそうで届かないもどかしい成績が続いています。それでも、2023年夏の府予選準々決勝では昨年夏の甲子園覇者でもある京都国際を倒すインパクトを残しました。系列校の立命館宇治がコンスタントに甲子園に出場していることからして、「本家」としてこのまま負けるわけにはいかないでしょう。強豪私学がひしめくハイレベルな京都で古豪の意地を見せていけるか注目です。

市岡中(大阪) ※現・市岡

大阪桐蔭と履正社の2強が甲子園出場を独占している大阪ですが、戦前に府内で筆頭の位置にいたのがこの市岡中です。第1回大会の初戦では上述の横浜商業と対戦。延長14回13-13の末に日没引き分けとなりますが、再試合も2回までに14得点という猛攻を見せ、21-13という乱打戦を制しています。2023年夏の府予選では体調不良者が相次ぎ部員不足に陥り棄権するなど、近年は大会に出場することが精一杯の印象も受けますが、2024年秋の府大会ではベスト16に食い込む健闘。この戦いぶりが評価され、同年21世紀枠の大阪代表にも選出されました。純白に三本線が入る伝統の帽子を被った球児の活躍をオールドファンは待ち望んでいます。

和歌山中(和歌山) ※現・桐蔭

京都、大阪と同じく早くから中等野球に参加していた和歌山。当時から和歌山を牽引する存在だった和歌山中ですが、センバツには第1回大会から11大会連続で出場、その間優勝1回、準優勝1回を果たすなど全国でも指折りの強豪校として知られていました。平成以降、甲子園の出場は2度にとどまっていますが、10年前の第87回大会では文武両道が評価され21世紀枠として出場。惜しくも初戦で敗れましたが、53年ぶりの春出場で復活の狼煙を上げました。一時期とは違い、近年の和歌山は公立高校も力をつけて智辯和歌山と競り合うシーンが増えています。実際に2022年夏は準優勝と後一歩のところまで肉薄しており、今後もチャンスは十分にあるはずです。

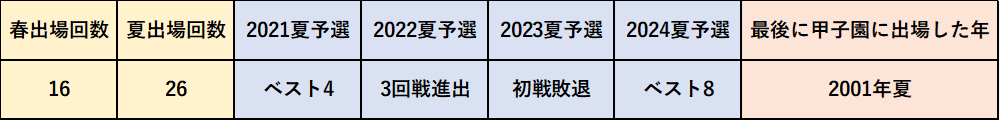

高松商業(香川)

高松商業は記念すべき第1回大会の優勝校。決勝で早稲田実業に競り勝ち初代王者に君臨します。今年3月の第97回大会初戦では101年ぶりに両校が相見え話題にもなりました。

1990年代後半から20年近く甲子園に出場できない時代もありましたが、令和以降春夏とも3度、計6度甲子園に来ており、今回紹介する8校の中では最も勢いがある学校です。公立校ながら2021年は同校出身の末包昇大選手が広島東洋カープに、2022年には浅野翔吾選手が読売ジャイアンツにドラフト1位で指名されるなどプロ選手も生まれており、有力選手が集まる土台は出来つつあります。しかし油断は禁物。ここ数年、県内ではライバルの英明と激しく競り合っており、勝ったり負けたりと一進一退の状況です。

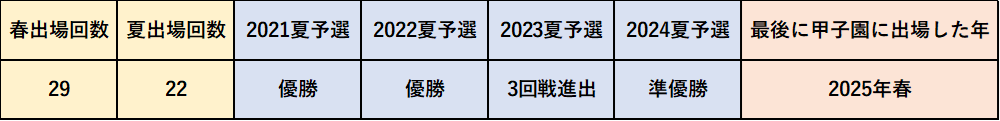

松山商業(愛媛)

四国地区からもう1校。春よりも夏に結果を残すことが多いことから「夏将軍」の異名をとるのが松山商業です。春は第2回と9回で優勝、夏も5度の優勝をかぞえる名門で、高校野球史上で唯一、大正・昭和・平成の各元号下で全国制覇を果たした学校でもあります。1996年夏決勝戦の「奇跡のバックホーム」は今もなお語り継がれる伝説のシーンですよね。

それ以降は苦しい時代が続いています。名将の澤田監督退任後は、初めて同校OB以外からも監督を招聘するなど学校側も懸命に立て直しを図っていますが、浮上の兆しがなかなか掴めない状況です。松山商業と同じくかつては愛媛で目立っていた今治西や新田、西条も苦しむ一方で、近年は済美や松山聖陵、聖カタリナ学園など新興私学が台頭。勢力図を巻き戻せるか正念場を迎えています。

コメント