#第97回選抜高校野球大会

— バーチャル高校野球 (@asahi_koshien) March 30, 2025

決勝は、#横浜(神奈川)が #智弁和歌山(和歌山)を11-4で破り、19年ぶり4度目の優勝を果たしました。#バーチャル高校野球 で新着ニュースをチェック!

▷詳しくはこちらhttps://t.co/GuZSS1DCYJ#高校野球 #甲子園 #バーチャル高校野球 #センバツ pic.twitter.com/ufVqmj3yHA

第97回センバツ高校野球が幕を閉じました。

横浜vs智辯和歌山という、これまで高校野球界を牽引してきた名門校同士の決勝カードにしびれた野球ファンも多かったでしょう。

以外にも両校が甲子園で対戦するのは31年ぶり2回目。31年前は智辯和歌山がセンバツ初優勝を果たした大会で、2回戦で横浜を10-2と大差で下しています。

それ以降、夏も含めると両校は甲子園優勝を複数回達成し、強豪校としての地位を確立。近年はどちらもなかなか全国で勝ち上がれない姿が目立ちましたが、大型戦力で挑んだ今大会は両校とも実力を如何なく発揮したように感じます。特に投手はレベルが高く、継投パターンのバリエーションの豊富さは他校と一線を画すものがありました。

関東vs近畿という構図になった決勝でしたが、横浜が31年前のリベンジを果たすかたちで19年ぶり4度目の優勝を達成。これでセンバツは3大会連続で関東地区の高校が優勝しています。

例年の出場枠が32、そのうちの8枠が関東・東京地区の学校であった(21世紀枠含む)ことを考えれば、ある意味優勝の確率が高まるのも自然と言えます。

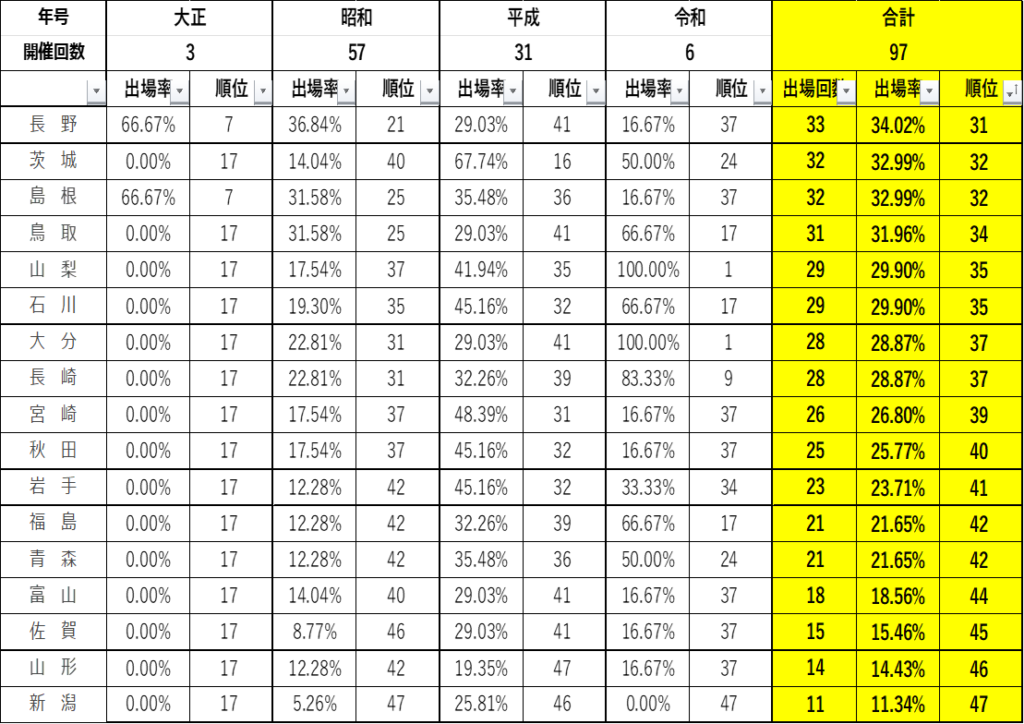

しかし、歴史を紐解いていくと人口や学校数が多い都道府県が決してセンバツの出場機会に恵まれてきたわけではないことがわかります。そこで今回、97回大会までの都道府県別におけるセンバツ「出場率」をまとめ、より可視化できるデータをつくりました。あなたの住んでいるところや応援しているチームがあるところは何位にラインインしているかという視点で見てみると面白いかもしれません。

1位~10位

まずはTOP10からです。

全体的に初期の頃から大会に参加し、人口や学校数が多い地域が目立ちます。

その中で97回中95回大会に参加している大阪が堂々の首位。

今大会は昨秋の近畿大会でベスト8に進出した大阪学院大高校が選考の当落線上におり、大阪勢の継続出場に注目が集まりましたが落選。大正15年の第4回大会以来98年ぶりの大阪ゼロとなり波紋を呼びました。しかし、裏を返せばこの2回以外は全ての大会に出場しており、高校野球が盛んな地域であることに変わりありません。昭和30年代後半にPL学園が台頭してからは浪商(現・大体大浪商)や上宮なども躍進。平成から令和にかけては大阪桐蔭や履正社も参戦し、全国屈指のハイレベルな地域になっています。

大阪に次ぐ第2位にランクインしたのは甲子園のお膝元でもある兵庫。第2回~53回大会まで52大会連続出場を記録しています。第1回大会こそ出場校がありませんでしたが、出場を逃したのはこの大会を含め4度のみで、隣県の大阪に負けず劣らずの記録を残しています。1995年、阪神大震災直後の第67回大会は開催が危ぶまれましたが、兵庫からは3校が出場しいずれも初戦を突破。地元に勇気を与えたことは記憶に新しいです。

第1回大会が開催された山本球場があった愛知もセンバツを語るうえでは外せない地域です。その礎をつくった高校が中京商業(現・中京大中京)で、昭和の間で4度センバツを制覇しています。東邦や享栄などオールドファンにはたまらない伝統校も数多く、東海地区の筆頭的存在として君臨を続けています。

近年では定枠が与えられている東京や北海道はさすがにTOP10に入っています。

しかし、当初からこのかたちであったわけではありません。東京は早稲田実業が記念すべき第1回大会の優勝校に輝きましたが、戦時中までは出たり出なかったりを繰り返しています。

北海道においては昭和27年の第24回大会から今大会に至るまで連続出場を続けていますが、それまでは昭和13年の第15回大会に北海中学(現・北海)が出場したのみでした。

人口は少ないものの和歌山は初期から野球熱の高かった地域。第1回~24回大会まで出場校は途絶えることはなく、その間は和歌山中(現・桐蔭)、海草中(現・向陽)、海南中(現・海南)の3校がしのぎを削っていました。その後、出場のない空白年も徐々に出てきますが、コンスタントに出場。センバツの選考材料となる秋の近畿大会で京阪神の学校に力負けしていないことを表しています。

11位~20位

TOP10には入らなかったものの、まだまだ上位と言える11~20位を紹介します。

特筆すべきは四国勢です。

その中で序盤から大会に参加していたのが香川と愛媛で、高松商業と松山商業が四国を席巻していました。両校は第2回大会の決勝でも相まみえており、それ以外の大会でも決勝に幾度となく進出しています。平成~令和にかけて高松商業は甲子園への出場を続けていますが、松山商業は2001年夏を最後に甲子園から遠ざかっており、復活が待たれます。

戦後からは徳島と高知も台頭し、力関係がやや逆転します。こちらも前半は徳島商業と高知商業が隆盛で、四国四県全てで商業高校が強さを誇る「四国四商」の時代を築きました。

また、蔦監督の指揮の下、1974年に部員11人で準優勝した「さわやかイレブン」の池田(徳島)や、同じく部員12人と少数ながら1977年に準優勝を果たし、「二十四の瞳」と称された中村(高知)はセンバツ史上に残る名チームとして語り継がれています。

四国以外に目を向けると、19位の神奈川はやや意外。全国屈指の激戦区としても知られていますが、特に昭和にかけては出場機会に恵まれませんでした。それでも平成以降は地力の高さを見せ、31大会中12回で県勢のアベック出場を達成するなど強豪ひしめく秋の関東大会でも結果を残し続けました。

平成期は全国的に見ても各地域で戦力図の新陳代謝が活発に起きた時代でもありますが、その中で6位にランクインしている奈良と岡山の健闘が光ります。

21位~30位

ランキング的には中位の位置になる21~30位の表です。

前述の神奈川もそうですが、人口や学校数の多い千葉や埼玉がこの位置であることは驚きです。コンスタントに出場するようになったのは千葉が40回大会、埼玉は60回大会頃からです。

両県とも実力校が多いのは間違いありませんが、県予選の試合数が他県に比べると多いため、激戦の関東大会に出場するまでの消耗度が激しいことが一因としてあるかもしれません。

この2県を上回る21位に入ったのが同地区の群馬。昭和11年の第13回大会では桐生中学(現・桐生)が準優勝を飾り、関東の中では最も早く実績を残します。昭和53年の第50回大会では前橋の松本稔投手が初戦の比叡山戦で大会史上唯一となる完全試合の偉業を達成しました。

27位タイの沖縄は昭和32年の第35回大会で那覇高校が県勢として初めてセンバツに出場しました。昭和の時代はやや非力な感じが否めませんでしたが、その後着実に成長。沖縄尚学は平成の間に2度紫紺の優勝旗を手にし、地元を大いに沸かせました。

31位~47位

最後に31~47位をお伝えします。

ここでも学校数は全国上位でもある長野と茨城が苦戦しています。

長野は古くから野球が盛んな地域で、第2~10回大会までは出場を続けるなど目立つ県でした。しかし、特に平成以降は同じ北信越地区の福井の壁が分厚く、なかなかここを突破できずにいます。直近10大会で出場したのも第93回大会の一度のみで、県勢として奮起したいところです。

このランキング内には九州と東北の県が半分を占めています。九州は8県で4枠、東北は6県で3枠を争う地区ですが、同一県からアベック出場を果たす県がそれなりに出るため、センバツへの道がより遠くなってしまうのかもしれません。その中で令和に入って「皆勤」を続けているのが大分。強打と複数の好投手を擁するチームカラーで4年前に準優勝を果たした明豊は今や九州地区を代表する強豪になっています。

コメント