6月28日に岡山大会の組み合わせ抽選がおこなわれ、夏の地方大会に参加する学校は3396チームとなりました。

約20年前の2003年と2004年は史上最多となる4163チームが参加していましたが、2012年にはチーム数が3000台に落ち、それ以降も減少に歯止めがかからない状況です。

ちなみに、大会へ参加する学校が増えていく途上でもあった1982年のチーム数が3,394チームでした。今年はその頃の水準まで落ちたことになりますね。

少子高齢化による人口減少が最大の要因ではありますが、減少率は地域ごとにバラつきがあることも確か。今回は全47都道府県の過去15年間の推移を見ながら、そのあたりを検証していきたいと思います。

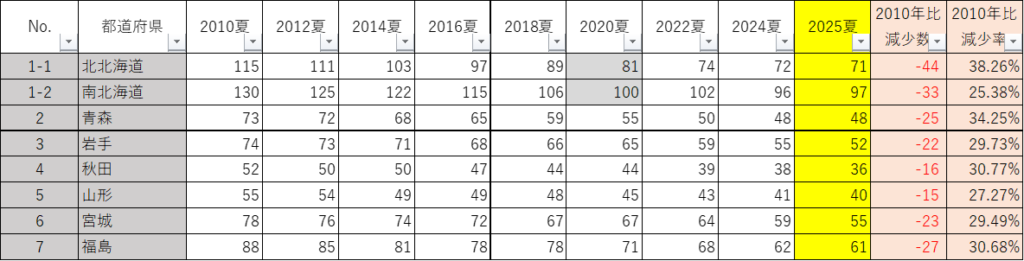

北海道・東北

本当は一年単位でお見せしたいのですが、あまりにも横長になるため2年ごとの表記に圧縮しました。ご了承ください。また、数字は学校数ではなくチーム数であることにご留意ください。

冒頭でお伝えした参加校の減少ですが、最も減少が加速しているのは北海道・東北です。

特に北海道、とりわけ北北海道は直近15年間で約40%の減少率で、これは全国ワースト。

北北海道に比べて南北海道の減少率が比較的緩やかなのは大都市・札幌の存在があるからでしょう。

こちらの記事でもお伝えしていますが、来年から南北の北海道は従来の支部制からトーナメントへ予選方式が変更されます。公平性を期した施策ではありますが、移動の負担が増大する懸念もあり、結果的に更なる減少を招く可能性もあります。

東北はいずれの県も30%前後の減少率。

寒冷地によるハンディや人口減少が大きい地域であるため、致し方ない面もあるかもしれません。福島はかつて全国的にも上位のチーム数を誇っていましたが、2011年に発生した東日本大震災以降大幅に参加校が減りました。政令指定都市・仙台がある宮城も同じ要因で苦しい状況にあります。

ただ、こちらの記事にも載せているとおり、これまで幾多のスター選手を輩出している地域でもあります。夢や目標を持てる土壌はあると思うので、何とか浮上のきっかけを掴みたいですね。

関東・東京

日本の中心でもある関東・東京。

参加校が100校を超えるところも多いです。予選の試合数も多くなるため勝ち上がるのが難しい「激戦区」を象徴する地域ですね。

しかし、この地域も参加校の減少は進んでおり、特に埼玉・千葉は減少数が大きいことがわかります。人口でいえば埼玉が100万近く千葉よりも多いのですが、参加校数では逆転現象が起きています。逆に栃木と群馬は人口がほぼ同じですが、多少の変動はあるもののそれと比例するように15年前とチーム数の差が変わっていないことは興味深い点です。

東京は一見、西と東で明暗が分かれているようにも見えますが、2013年に東西の均衡を図るためそれまで西東京に参加していた世田谷区や中野区の学校を東東京に移動したことが影響してるため、実態として東西に差はないと言えます。ただ、東西を合算しても東京の参加校が減っているのは事実です。

北信越・東海

北信越と東海はそれぞれの状況が少し異なります。

まず北信越ですが、新潟と長野の減少数が目を引きます。

新潟は県外への人口流出が大きな課題となっていますが、その状況を表すかのような推移になっています。2009年夏決勝では日本文理高校が歴史的な追い上げを見せたことは記憶に新しいですが、そのように何か大きなインパクトがあると状況は変わるかもしれません。

また参加校は少ないですが、福井が30校付近を保ち続けていることもおさえておきたい点です。

北信越に比べて東海の減少率は比較的緩やかでしょうか。

東海には全国最多の参加校を誇る愛知県があります。参加校は2016年に190校まで増え、大台の200に到達する勢いを感じる時期もありました。現在はピークアウトした感がありますが、今後も神奈川と首位の座を激しく争いそうです。

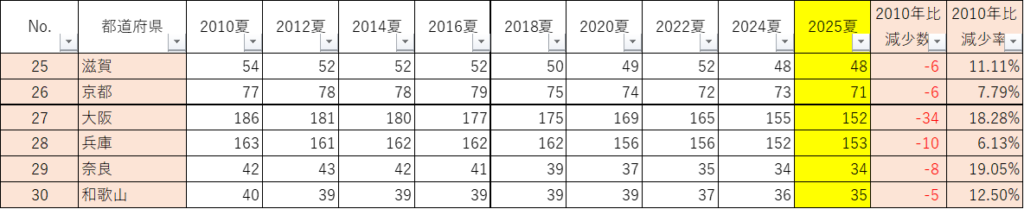

近畿

名門が多くハイレベルな近畿地区。

このエリアも全体的に減少傾向にあります。

その中でも西日本最大の人口を誇る大阪が近畿ワーストの減少率。大阪といえば大阪桐蔭や履正社といった甲子園優勝経験校のイメージが先行するため、この結果はやや驚きですね。

現在大阪では公立高校の定員割れが顕著に進んでおり、これが参加校減少の原因の一つでもあります。府内公立の2025年度入試では142校中実に半数以上の79校が定員割れ。背景には府が24年度から段階的に導入している所得制限のない高校無償化の影響で、私立人気が高まったことが考えられています。

上の表にあるとおり、大阪は15年間で30チーム以上減りました。連合チームの数も年々増えている印象で、今後全体のチーム数はさらに減少することでしょう。ただし、この事象は今後他の都道県にも充分波及していく可能性があることを忘れてはいけません。

隣の兵庫はまだその影響は受けていないように感じます。

チーム数の多さでいうとずっと大阪の後塵を拝してきましたが、今年ついに大阪を上回りました。またほとんどの地域で参加校が減る中、兵庫は昨年よりも1チーム増えており、ポテンシャルの高さが垣間見れます。

奈良は人口の割に参加チームが少ないですね。智辯学園、天理、奈良大付の3強とそれ以外の学校との差が大きく、後者としては参加意欲がわかない現状があるのかもしれません。

中国・四国

高校野球草創期から活躍を見せていた中国・四国。

参加校は少ない県がほとんどですが、野球熱が高く歴史のある学校も多い魅力ある地域です。

鳥取、島根は第1回大会から参加皆勤を続ける学校が複数あり、当初から野球熱の高い地域でした。平成以降、参加校の数はほとんど変化することなく横ばい。両県の春季大会上位校が出場する「山陰高校野球」は2025年で64回目を数えます。県の垣根を超えた交流が続く珍しいエリアといえます。

また、昨年は大社高校が全国の舞台で輝きを放ち、多くの高校野球ファンを魅了しました。先述の大阪の事例でお伝えしたとおり、今後全国的に公立高校は厳しい状況に追い込まれることが予想されますが、大社高校に続く新たな「公立の星」が生まれるか注目です。

四国は愛媛を除いた3県は山陰2県と同水準の参加校数ですね。

その中で減少率が高いのが高知。山陰2県とは対照的な推移となっています。

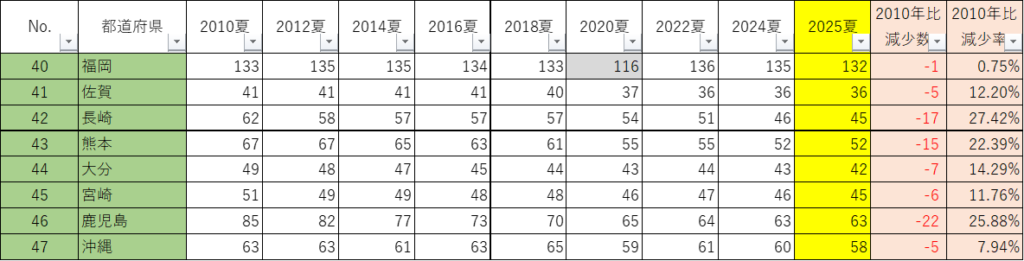

九州

8県で構成される九州は県によって傾向が分かれる結果となりました。

「安定組」の代表といえるのは福岡で、毎年130校強が地方大会に参加しています。コロナ禍の影響で全国大会が中止となり独自大会に切り替わった2020年こそ落ち込みましたが、そこから見事に盛り返しています。前述の西東京を除けば実質減少率の低さは全国ナンバーワンです。

沖縄も減少率は低いほうに入りますね。長く沖縄尚学と興南の2強が県内を席巻していましたが、ここ数年で様相が一変。エナジックやウェルネス、KBCなどの新興私学が次々に台頭し始めており、新たなステージに入りそうな雰囲気を感じます。

熊本、長崎、鹿児島の3県は苦しい。減少率の高さは全国でも上位になっており、特に近年においては長崎の減少ペースが加速している印象を受けます。鹿児島も含め地理的に島の学校も多い両県ですが、冒頭の北海道と同様移動の負担が大きいことが影響しているかもしれません。

コメント