『あの夏、君と出会えて〜幻の甲子園で見た景色〜』

— 舞台『あの夏、君と出会えて~幻の甲子園で見た景色~』 (@anonatsu_st) August 25, 2025

\⚾ダイジェスト映像公開⚾/

Youtube🔗https://t.co/NNfKdlM4kQ

公演詳細🔗https://t.co/y8hCWeiV6L#あの夏君と出会えて#藤井直樹 #岡﨑彪太郎#前島亜美 #福室莉音#生田俊平 #佐野遥喜 #小川丈瑠 #琥城雄太#校條拳太朗 #宮地真緒 #永井大 pic.twitter.com/DY5jy0N7YX

沖縄尚学の優勝で幕を閉じた第107回大会が終了してから1週間。

そろそろ高校野球のファンの余韻も冷めてきた頃でしょうか。

大会全体を通しては近年甲子園で上位進出を果たしている学校が順当に勝ち進んだ印象ですが、その中でも名門の県岐阜商がベスト4に進出。久々に公立が上位に名を轟かせ、私学の分厚い壁に阻まれ続けている全国の公立校へ希望を与えました。特に準々決勝で春夏連覇を目指した横浜を延長タイブレークの激闘で倒した試合は今大会のハイライトと言ってもよいでしょう。

今大会は第107回とゾロ目でもなければ記念大会でもなく、特別なイベント要素があったわけではありません。しかし、「戦後80年」と歴史上の重みを一段と感じる大会ではあり、野球と平和を取り上げるメディアも例年以上に多い年でした。

戦時中である1941年~1945年の5年間、大会史では夏の甲子園は中止とされていますが、実は1942年だけ「幻の甲子園」と呼ばれる大会が開かれています。今回は歴史に埋もれ、大会史には刻まれていないこの大会にスポットライトを当て、当時の野球を見つめたいと思います。

主催者の座を巡る攻防

幻の甲子園は主催者をはじめとした大会関係者の利権や威信の争いの末に生まれた大会でもあります。幻の甲子園が開催される前年の1941年7月、戦局の悪化により軍から要請を受けた文部省は全国の学校に対して「昭和16年から向こう5年間は中止」と通達します。

実はこの前段階で主催者である大阪朝日新聞社が一度は大会開催を明言しており、それによって予選も既に始められている状況でしたが、この通達により中止に追い込まれたという経緯があります。ただし、予選を途中で打ち切るか一応は最後までやりきるか、対応は道府県によって分かれました。決勝まで予選を進めた京都府では平安中学が優勝。全国への道は絶たれたものの当時は府内で無双状態であり、翌年の幻の甲子園にも出場しています。

翌年の春のセンバツが中止となり同年の夏もそのようになると思われましたが、今度は一転、文部省は大会開催を宣言します。主催者は文部省とその外郭団体である学徒体育振興会。大会名も「全国中等学校優勝野球大会(現在の全国高校野球選手権大会)」から「大日本学徒体育振興大会」に変わります。

それまで主催者として大会運営に尽力していた大阪朝日新聞社も継続して大会に関わろうと試みますが実現せず。主催者の座を奪われるかたちとなり、当時の新聞に「遺憾を禁ぜざるものがある」とのコメントを載せました。前年からの経緯を見ると文部省と大阪朝日新聞社との間で大会開催を巡ってちぐはぐがあり、嚙み合っていない印象を受けますね。

ちなみに、幻の甲子園が開かれる二カ月前、日本はミッドウェー海戦でアメリカに大敗しています。この敗戦から日本の戦局は悪化したとも言われています。当時国には国内で熱狂的な人気を誇っていた中等野球を「戦意高揚」の象徴にして上昇気流を描きたいという思惑があったのかもしれません。

幻の甲子園は「野球大会」ではなかった

従来から地区割等の変更はあったものの予選自体は従来どおりおこなわれ、代表16校が決定。

しかし、前述のとおり幻の甲子園は「大日本学徒体育振興大会」であり、あくまでも野球はそのうちの一競技。柔道や剣道といった武道系の種目から陸上や蹴球(サッカー)など幅広い競技が実施されました。現代で言うと国体(国民体育大会)が一番近い形態と言えるでしょう。

大会スローガンは「戦時下に示さん、日本の底力」。「戦場運動」という特異な競技も種目に入り、銃剣を持って藁に突進する「手榴弾投擲突撃」や走力を競う「行軍競争」、「土嚢運搬競争」がおこなわれました。軍主導による大会運営が色濃く反映されていることがわかります。

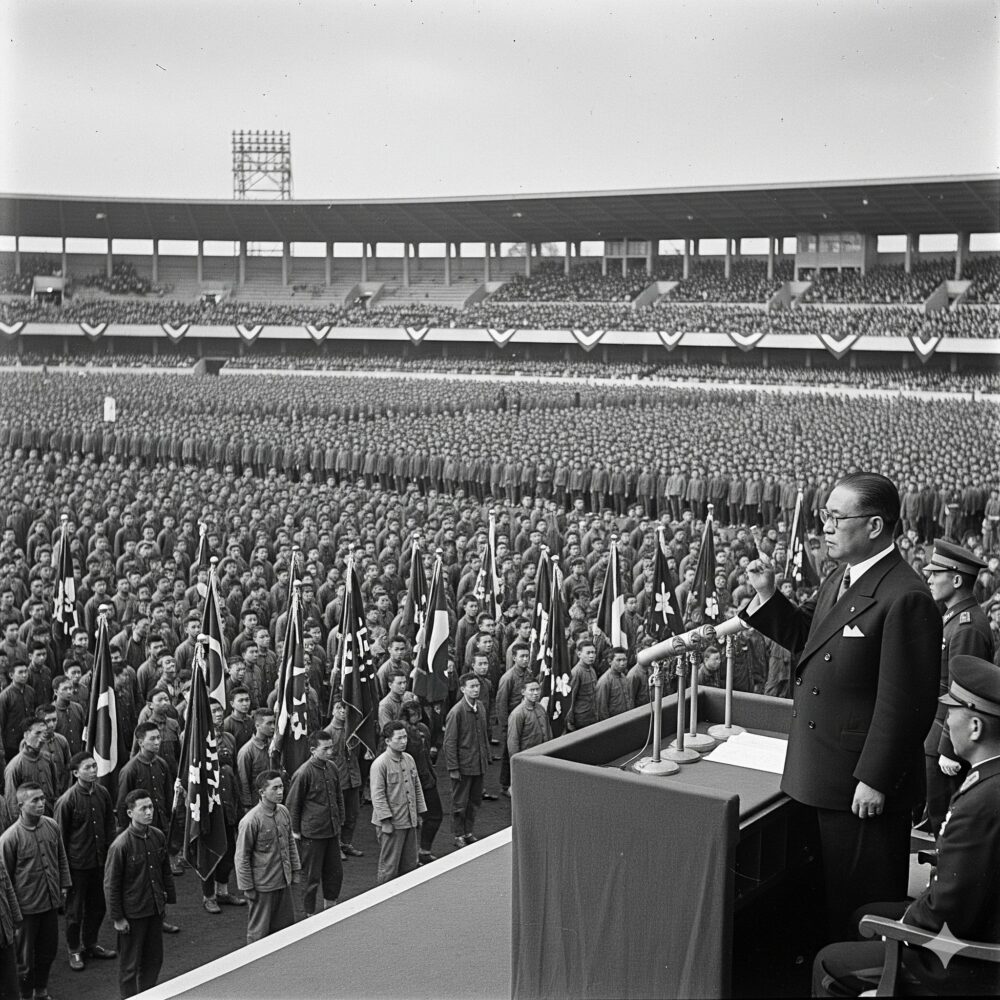

8月22日、全体の開会式が奈良県の橿原神宮・外苑運動場で開かれ、全十競技に出場する約7千5百人が集結します。この開会式には当時の首相である東条英機も登場。戦時下の若者へ向けて祝辞を述べました。ただ、必ずしも全員が集まったわけではなかったようで、幻の甲子園に出場した福岡工業の一同は「疲労を溜めないために」という方針の下、開会式を欠席しています。

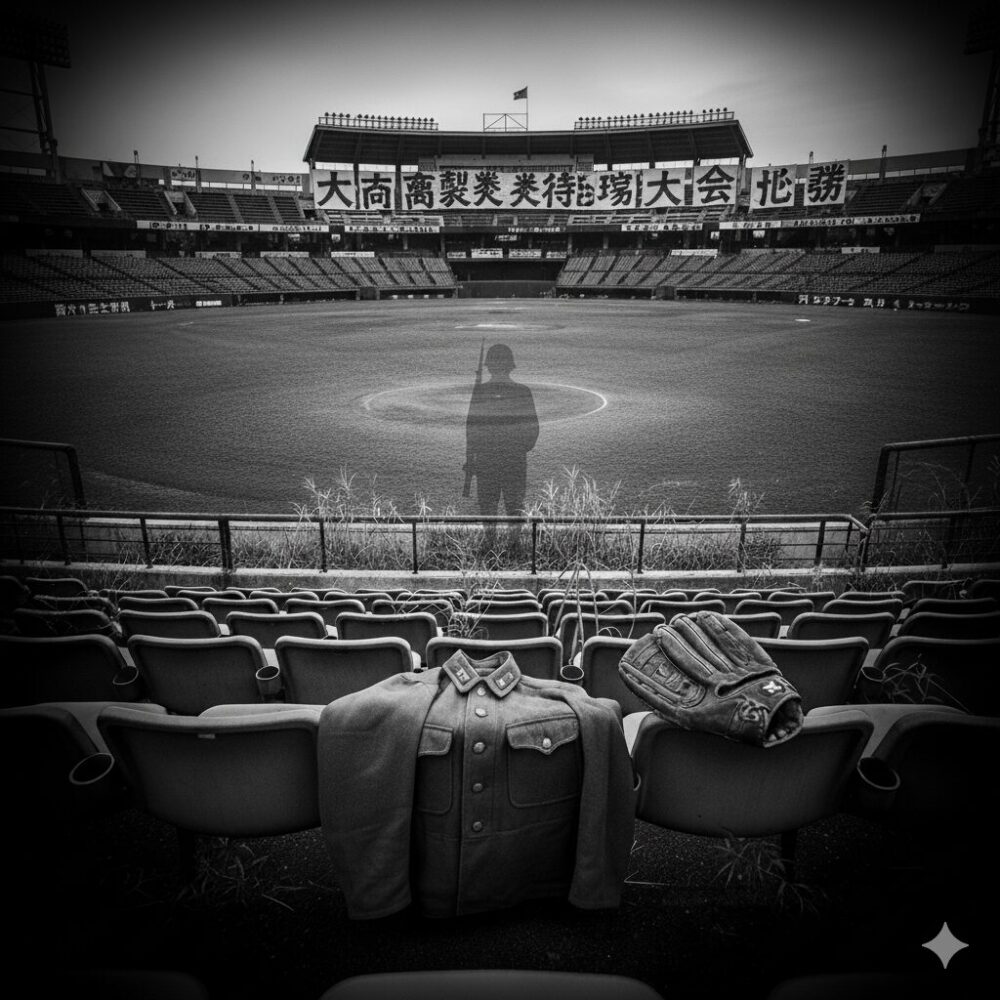

なお、この翌日、甲子園球場で中等野球に限定した開会式があらためて執り行われています。センター後方のスコアボートには真ん中に置かれている「ストライク・ボール・アウト」の表記を挟み、左側に「勝つて兜の緒を締めよ」、右側には「戦ひ抜かう大東亜戦」の横断幕が掲げられました。当時の球児はこの標語をどのような想いで眺めていたのでしょうか。

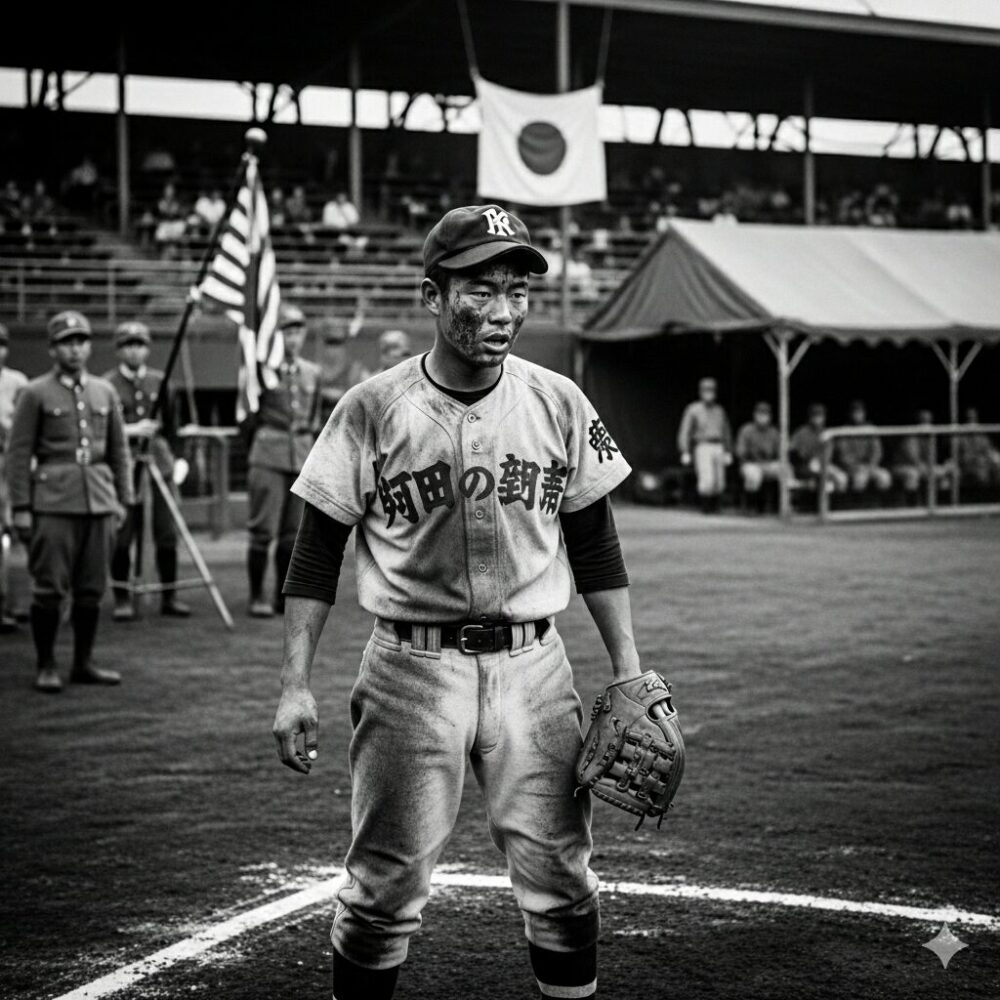

独自ルールに消えた慣習

アメリカ発祥のスポーツであるが故に、当時野球への風当たりは強くなり始めていました。当時の中学の校庭では軍による教練がおこなれることも珍しくなく、野球をしている選手は白い目で見られることが往々にしてあったようです。

また、それまでの野球に軍の外連味が加わり、本大会では独自ルールが策定されます。代表的なものは以下とおりです。

- 打者は投手の投球をよけてはならない

- 大怪我をのぞき、選手交代は原則禁止

- 大会本部指定の宿舎を利用(甲子園常連校は贔屓の常宿を利用できず)

- 選手の旅費、滞在費は全て学校側の負担(それまでは主催者が負担)

- 勝利校における試合後の校歌斉唱、校旗掲揚は実施しない

戦時中という非常下のもとで野球をおこなうことはあくまでもおまけであり、この大会を通じて個々の戦闘力を上げたいという狙いを感じさせるルール。甘さを一切許さない姿勢の中、大会は7日間の日程でおこなわれました。(後編に続く)

コメント